好友找你借錢,是借還是不借呢?相信有很多人會礙于情面,而無法拒絕好友的借錢請求,但是俗話說“借錢容易要錢難”,即便是好友,也會有“要錢難”的時候。山東臨沭的王某因為好友胡某需要資金周轉做生意而找自己借錢,而直接在微信上先后轉給好友胡某4.3萬元,因為都是朋友,王某在向胡某轉賬的時候,也沒有打下借條,王某本以為胡某很快就能還錢,但是不曾想,胡某在借了錢之后,就不再提借錢的事,王某也不好意思催促。王某在等了半年后,還是給胡某發微信問其借錢的事,一開始胡某表示自己正在準備錢,還承諾了還錢的日期,但是到了約定的日期,胡某又用其他借口加以拖延。看到自己的好友三番五次地辜負自己的信任,王某最終還是選擇將胡某告上了法院,即便沒有借條或欠條,王某將其和胡某的微信聊天記錄及轉賬信息的截圖作為證據,經過辦案法官對胡某及其微信號的確認,認可了王某和胡某之間的借款事實,因此法院采信了王某提供的微信聊天記錄和轉賬記錄等證據,依法判令胡某償還王某4.3萬元欠款及相關利息。

從上面的案例來看,微信聊天記錄和轉賬記錄是屬于《民事訴訟法》中的哪類證據呢?

律師對此解釋到,依據我國《民事訴訟法》第六十三條關于證據種類的規定,微信聊天記錄和轉賬記錄是屬于其中的“電子數據”,此外《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》的第一百十六條對“電子數據”做了具體的規定,即電子數據是指通過電子郵件、電子數據交換、網上聊天記錄、博客、微博客、手機短信、電子簽名、域名等形成或者存儲在電子介質中的信息。 因此,像本案中的微信聊天記錄和轉賬記錄作為電子數據的一種,在法院認可的前提下,是可以成為證明原告和被告之間存在借款事實的證據的。

那么,在什么情況下,微信的聊天記錄和轉賬記錄才能成為法院所認可的證據呢?

律師對此表示到,諸如微信和QQ等即時通訊工具無疑是方便了我們的日常生活,其中的聊天記錄和轉賬記錄也會記載了大量的信息,那么當人們發生糾紛時,想通過聊天記錄和轉賬記錄來證明一些事情時,并非所有的記錄都能得到法院的認可,因為隨著技術的發展,當事人要想偽造或者修改一份聊天記錄或者轉賬記錄并非一件難事。

此外,在實際法官審理案件時,是不可能直接將當事人的手機拿過來查看的,通常是由當事人將相關的記錄截屏然后打印,法官在審理時是參照這些打印出來的記錄。但是,單憑這些記錄,法官在沒有其他證據佐證的情況下,往往是不會認可這些記錄的真實性的,故而導致聊天記錄或者是轉賬記錄不被法院所采納,而依據民事訴訟法中的“誰主張,誰舉證”的舉證責任分配原則,提供相關記錄的當事人在其舉證不能被法院所采納的情況下,是需要承擔舉證不能的后果的,往往就是以敗訴為結果。

因此,律師在此提出,微信的聊天記錄和轉賬記錄要想能夠被法院所認可,至少需要滿足以下幾個條件:

- 涉及到金錢往來的,聊天記錄的內容和轉賬記錄的內容應當相互匹配,能夠相互佐證真實性;

- 在提供聊天記錄時,最好能夠將存有聊天記錄的原始載體(比如電腦和手機等)一并提供。

- 在涉及轉賬時,一定要提前證實對方的身份,比如確認對方的微信是通過實名認證的手機號注冊的,這能夠為法官在審查證據時確認對方當事人的身份提供充分的證據。

- 如果在聊天記錄中涉及到圖片、文件、鏈接以及語音等時,應當將其一并保存。

- 最好是能夠有其他的證據或者證人證言。

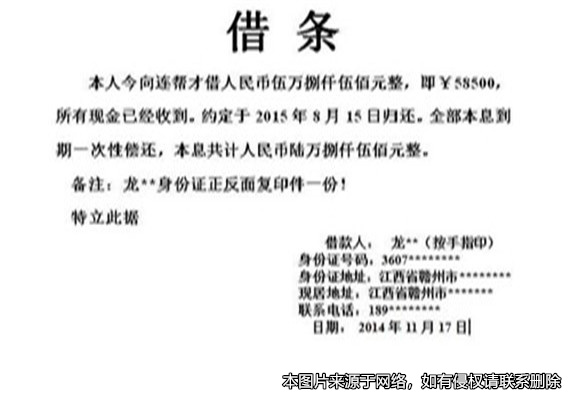

不過,即便微信聊天記錄和轉賬記錄能夠成為證據來證明借錢的事實,但是可能會存在對方并不是用自己的真實身份注冊微信號,此時如果無法證明對方在借錢時就是本人,那么借錢的一方往往會面臨敗訴的風險。所以說,雖然提供諸如微信聊天記錄和轉賬記錄等的“電子數據”非常地方便,但是相對的證明難度也加大了,所面臨的舉證不能的風險也加大,因此律師還是想提醒大家,在其他人向大家借錢時,也最好寫下借條或者欠條,即便是親密的好友,不要礙于情面,因為到時候拿不回錢時,損失的還是你自己。